特朗普关税大棒落地:风险大于机遇的豪赌

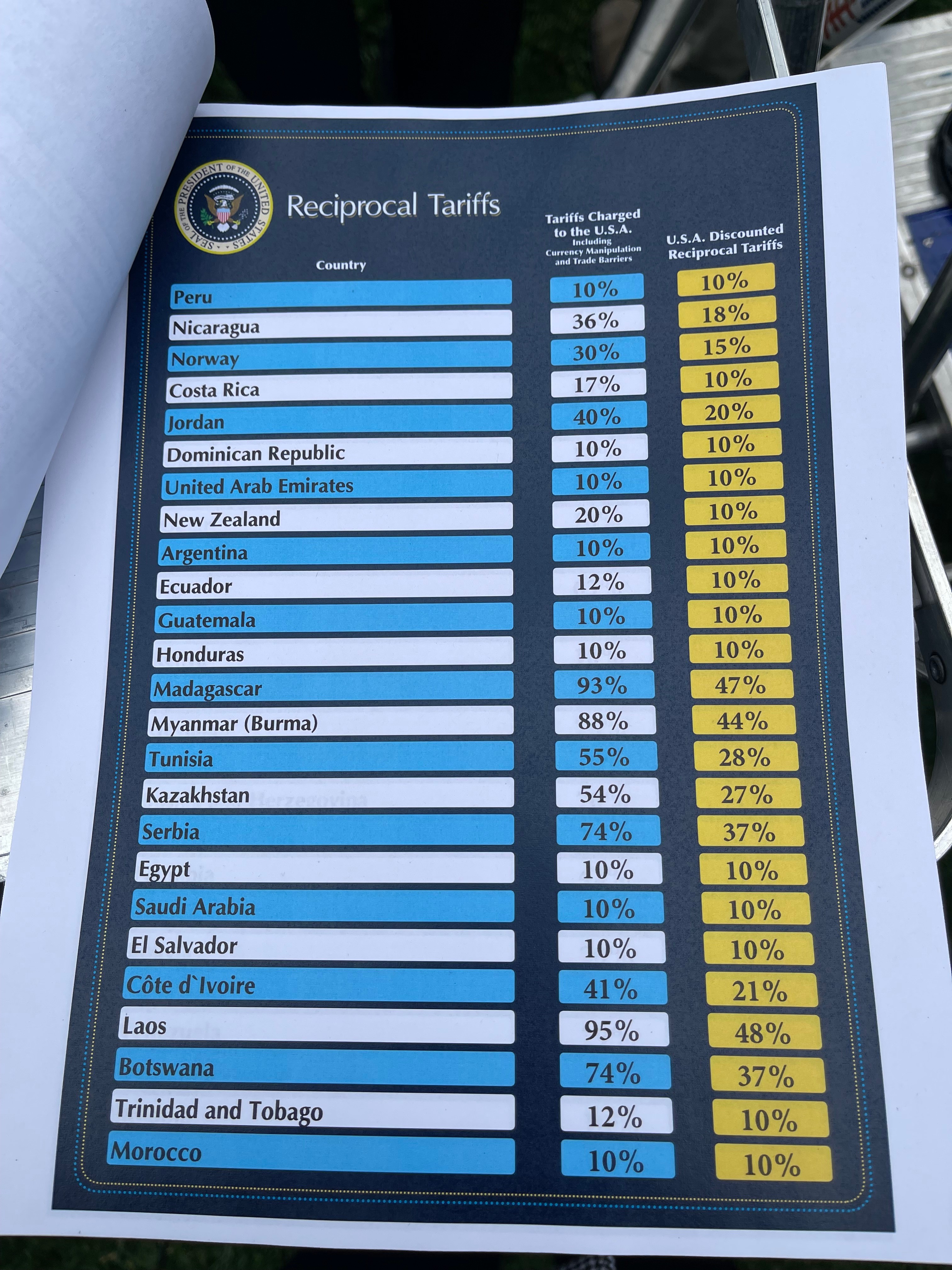

白宫宣布,对所有贸易伙伴加征10%基准关税,并对34个主要经济体实施差异化税率。

美东时间4月2日下午4时,随着两项行政令的签署,美国正式启动"对等关税"政策。

白宫宣布,对所有贸易伙伴加征10%基准关税,并对34个主要经济体实施差异化税率。

具体而言,在基准10%关税之外,美国对贸易逆差国实施"精准打击":中国34%、欧盟20%、日本24%、韩国25%的税率设计,从本质上构建了新型关税矩阵。更具杀伤力的是25%汽车关税延伸至电脑产品,4%的笔记本电脑进口税虽看似温和,实则剑指全球电子产业链命脉。这种"地毯式+精准打击"的组合拳,使美国有效关税率从2.4%飙升至25.1%,超越1930年《斯穆特-霍利关税法案》水平,创下二战以来最高贸易壁垒。

这场被白宫称为"经济独立宣言"的行动,在华尔街引发剧烈震荡——纳斯达克指数期货瞬间跳水4%,苹果市值蒸发1.8万亿元,黄金价格突破每盎司3160美元的历史高位,全球资本市场用真金白银投下恐慌票。

白宫称,在本次关税框架下,每年可增收7374亿美元。但穆迪研究报告显示:实际年收入可能不足2000亿美元,所谓"用关税养减税"实为镜花水月。更深层的战略意图在于重塑全球供应链,通过抬高贸易成本迫使制造业回流。

一个例子是——美国对普通商品加征高额关税,但却对半导体、药品等关键行业进行关税豁免,这暴露出了美国既要打击竞争对手又要保全自身产业链的矛盾心态。这种选择性保护主义,本质上是将WTO框架下的多边规则置换为"美国优先"的单边定价权。

市场即刻作出应激反应。美股三大指数期货集体跳水的同时,芝加哥期权交易所恐慌指数(VIX)单日暴涨28%,创2022年3月以来最大涨幅。

这种恐慌并非空穴来风,耶鲁大学预算实验室模型显示,若贸易伙伴实施对等报复,美国个人消费支出价格涨幅将扩大至2.1%,实际GDP增速下降1个百分点,中产阶级家庭年损失可达3800美元。更危险的是通胀预期的自我实现——密歇根大学调查显示,消费者对未来五年通胀预期已攀升至4.1%,为1993年以来最高水平,这将严重削弱美联储货币政策空间。

全球供应链正在经历"核裂变式"重构。彭博社调研发现,跨国公司供应链成本已飙升40%,电子、汽车、机械等长链条产业首当其冲。以汽车产业为例,25%的整车关税叠加零部件关税,单车成本或增加10000美元,这种冲击将沿着产业链向上游传导,最终可能演变为全球性产能过剩危机。

更隐蔽的风险在于技术脱钩——半导体关税豁免看似利好美国芯片业,实则加速了各国自主研发进程。台积电近日宣布将5nm芯片研发预算提高30%,这种被迫的技术军备竞赛正在瓦解全球创新协作体系。

国际社会的反制浪潮已形成合围之势。欧盟委员会启动"平衡机制"立法程序,拟对650亿美元美国商品征税;加拿大国会紧急通过《贸易救济法》,授权政府对农产品实施配额管制;东南亚国家联盟正在酝酿统一关税方案。

这种"去美元化"的贸易结算趋势与关税反击形成共振效应——巴西央行最新数据显示,3月人民币结算占比已升至28%,创历史新高。多边贸易体系正在经历1995年WTO成立以来最严峻考验,美国单边主义引发的"规则真空"恐将导致全球贸易碎片化。

在这场经济豪赌中,特朗普政府显然低估了现代经济的复杂性。彼得森研究所指出,1930年关税法案实施时,美国制造业占比达25%,如今已萎缩至11%,服务业主导的经济结构根本无力消化贸易保护红利。更讽刺的是,所谓"制造业回流"正在反向发生——特斯拉上海超级工厂宣布将Model Y产能提升40%,这种"关税规避型投资"反而强化了中国在全球价值链的地位。

历史总是惊人相似却不尽相同。1930年的关税壁垒将世界推入大萧条深渊,如今美国的"关税武器化"政策,正在数字时代演绎新版经济悲剧。当白宫宣称4月2日是"经济独立日"时,全球资本市场用资本外逃投票,经济学家用衰退预警发声,产业链用重构求生——这场21世纪的"斯穆特-霍利时刻",终将以何种姿态载入史册,或许取决于各国能否在贸易战的硝烟中寻得理性共识。

·原创文章

免责声明:本文观点来自原作者,不代表Hawk Insight的观点和立场。文章内容仅供参考、交流、学习,不构成投资建议。如涉及版权问题,请联系我们删除。